曲靖文物志揭秘:九大宝藏探秘之旅

发表时间: 2024-06-10 05:12

曲靖文物志

(九)

开栏的话

有人说时间稍纵即逝,看不见摸不着,可我们能看到,时间留下的形状,我们能触摸时间留下的痕迹。乌蒙磅礴、群山叠翠、山雄水秀、宝藏丰富、文化璀璨,在曲靖这块古老而又年轻的土地,这片充满传奇而又充满希冀的热土上,千百年来,前人走过的路我们这样看见。从即日起,曲靖发布推出《曲靖文物志》专栏,带你穿越时空,看看什么样的物件和故事都留存在了时间里。

曲靖的古墓葬分布很广、数量较多、形制丰富。尤其是曲靖的青铜时代墓葬和“梁堆”墓有着独特而重大的历史与考古价值。前者极大地丰富和突破了人们对滇文化的认识,后者则为南中大姓,特别是爨氏家族活动以及爨文化的深入研究提供了珍贵的材料。

小布今天带你了解

曲靖“粮堆”墓

↓↓↓

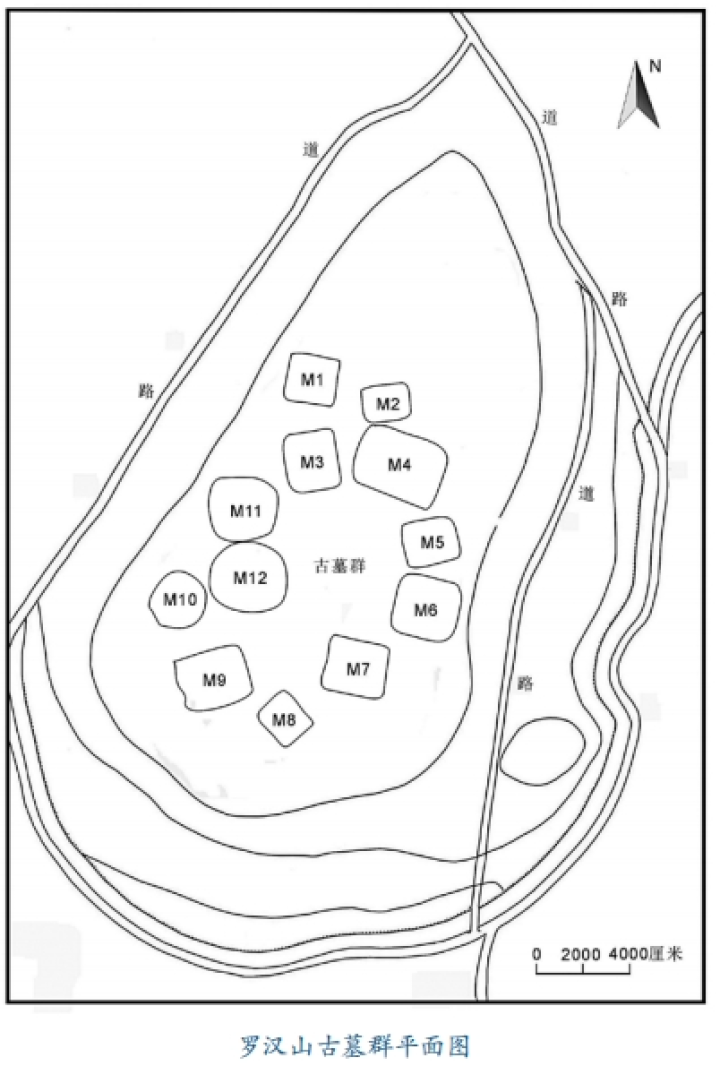

罗汉山古墓群

位于曲靖市麒麟区三宝街道五联社区罗汉山村民小组西南约500米处的罗汉山上。墓群地处曲(靖)陆(良)高等级公路和326国道之间。墓地所处罗汉山面积约1.6平方千米,地形北高南低,呈东北—西南走向。墓地由 12座梁堆墓组成,占地面积 7042平方米。

据清咸丰二年(1852)《南宁县志》载:“郡城外多高垒,皆云梁王墓,城南罗汉山亦有八冢,真伪莫辨,土人或掘之,其中金玉、戈兵、器皿之属不一焉。”1982年第二次全国文物普查时发现罗汉山墓群,实有梁堆墓12座。1999年11月,曲靖市麒麟区进行文物调查时,将罗汉山的12座梁堆墓进行编号、记录。

M1,位于罗汉山北部,封土略呈方形。长22.49米、宽22.17米、高5.37米,占地面积498.6平方米。墓顶部有零星树木分布,有20世纪70年代民兵训练时开挖的战壕 1条。

M2,位于M1的东南部。封土呈长方形。长20.92米、宽15.37米、高3.91米,占地面积321.5平方米。

M3,位于M2的西南部。封土呈方形。长23.94米、宽22.6米、高6.39米,占地面积 541平方米。

M4,位于M3的东部。封土呈长方形。长36.64米、宽27.39米、高7.14米,占地面积1003.5平方米。

M5,位于M4的东南部。封土呈方形。长25.04米、宽19.6米、高6.71米,占地面积490.7平方米。

M6,位于M5的南部。封土呈方形。长29.63米、宽26.55米,高5.91米,占地面积786.6平方米。

M7,位于M6的西南部。封土呈长方形。长28.48米、宽24.69米、高5.06米,占地面积703.1平方米。

M8,位于M7的西南部。封土呈方形。长20.7米、宽17.24米、高3.63米,占地面积 357平方米。

M9,位于M8的西北部。封土呈长方形。长29.39米、宽25.69米、高6.67米,占地面积755平方米。

M10,位于M9的北部。封土略呈圆形。长24.71米、宽22.48米、高8.63米,占地面积555.4平方米。

M11,位于M10的东北部。封土略呈圆形。长31.93米、宽26.6米、高7.26米,占地面积 849.3平方米。

M12,位于M11的南部。封土略呈圆形。长31.86米、宽29.36米、高6.79米,占地面积935.4平方米。

2000年 6月,云南省文物考古研究所、曲靖市文物管理所、曲靖市麒麟区文物管理所组成联合考古队,对被盗的第十一号梁堆墓(M11)进行抢救性清理发掘。

M11封土堆略呈不规则的馒头状,底大顶小。封土由 19层逐层堆积而成,未经夯筑或拍打。封土下为墓穴,由墓道和墓室两部分组成。

墓道,位于土堆西南部。墓向为 195°,长约 8米,由两段组成。一段墓道与墓室相连,长 1米、宽 2.5米,在接近墓室的东西两壁附近墓道底部有直径 0.3米、深 0.22米的圆形柱洞2个。柱洞内填土呈青灰色,初步判断当时应立有木柱,很可能为木结构的墓门。墓门后端墓道为红褐色熟土垒筑,与墓门前端一墓道宽度相同。墓道底部与墓室底部基本水平。另一段墓道长 7米、宽 1.55米,与平底的一段墓道相接处形成高约 0.3米的台阶。此段墓道东西壁上半部为红壤,下半部及底部为黄色沙石。底部呈斜坡状,坡度约 10°,不甚平整。墓道壁修理较为平直。墓道填土为五花土,有零星炭屑,土质较疏松,未被扰乱过。此外,在墓道顶部两侧发现 2排柱洞。其中墓道东侧 5个、西侧 3个。柱洞以圆形为主,另有方形及椭圆形,大小不等。多数柱洞基本上以墓道为对称分布。柱洞填土均为灰褐色花土,多杂有零星炭屑,部分柱洞略向墓道一侧倾斜。在墓道东侧封土堆底部原地表上采集到少量粗绳纹板瓦及筒瓦残片,形制和纹饰与墓中出土者相同。据此推测当时墓道上曾建有瓦木结构的建筑。

墓室,位于封土堆中部。为在原地表下挖竖穴墓坑后,再在墓坑底部用砖砌墓室。墓坑呈长方形。长 6.4米、宽 2.9米,坑口至坑底深约 3米,墓坑南壁与墓道相通。坑口随地势由西北向东南略倾斜,坑底平直。坑上半部为红土,下半部为黄色砂岩。墓坑壁上留有挖掘坑壁的工具痕迹,为长条形弧锋的类工具,印迹清晰。墓坑壁土色变化复杂,在不同的部位呈现出不同的土色,有红褐色、灰褐色、黄褐色等。墓坑底部填土中又见零星碎小炭屑,到距墓坑口约 1米深处炭屑明显增多变大,至墓坑口深 1.6米处的填土中炭屑成片分布,在墓坑北、东、西三壁附近尤为集中。墓坑南侧转角处出土环首铁刀 1件。在墓坑壁附近,呈斜坡状堆积有 1条用 5~7厘米圆松木烧成的厚 15厘米、宽 30~40厘米的木炭带。木炭带北端距墓坑深 1.1米,南端距墓口深 2.2米。大量木炭的出现,应为防潮而设的积炭习俗的反映。墓室位于墓坑底部,因被盗,结构破坏严重,墓顶结构已不清楚。从墓室内碎砖的数量及形制结合墓壁及墓底砖可看出,墓室呈长方形,砖砌,方向基本上与墓坑一致。墓室外壁长 6.1 米、宽 2.5米,内壁长 5.5米、宽 2.0米、残高 0.8米。墓室与墓坑之间用黏性红土填充。墓室底部铺设地砖,四壁采用错缝平铺,砖缝似用红胶泥填充。东壁残存 6层砖壁,高约 45厘米,南壁残高 80厘米。南壁因墓道填土挤压,略向墓室倾斜。墓砖有两种形制,一种与其余壁砖相同,另一种为长 32厘米、宽 20.5厘米、厚 6厘米的红砖,短侧面多饰带边框的网格纹。铺地砖和东、西、北三面壁砖均为长 37.5厘米、宽 22厘米、厚 7厘米的长方形青砖,长侧面饰带边框的菱形几何纹,有花纹的一侧多向墓室。因墓受到严重破坏,加之填土呈酸性腐蚀性强,葬具及人骨均已不存在。葬具、葬式不明。从墓室底部残存漆皮分布范围看,应有木棺。漆皮多黑底,上绘红色花纹。

M11历史上曾遭到严重盗窃,随葬器物大都被盗走,仅存少量的陶器、青铜器、青铜器鎏金饰品、铁器、云母片等,且多数残缺不全。放置位置多不是原来随葬的位置。出土随葬器物有陶器、铜器、铁器、铜铁合制器等。铜器主要为青铜器, 有铜盖弓帽、铜泡、铜泡钉、铜饰件、铜片饰、铜环、铜棺钉、大泉五十等。陶器主要有陶釜、陶片等。铁器有铁锤、铁甲片。铜铁合制器有环首铁刀、铁马衔铜饰等。

罗汉山M11的清理,丰富了对曲靖乃至云南同一时期梁堆墓的认识。此墓墓穴为带狭长斜坡墓道的竖穴土坑墓,墓室仅有四壁,未见券顶,属于竖穴土坑墓和券顶砖室墓之间的一种过渡形式,为竖穴土坑墓向砖室结构墓的演变研究提供了实物资料。墓道两侧及底部柱洞及筒瓦、板瓦的发现,丰富了此类墓葬结构的内涵。墓葬中出土的大泉五十,表明墓葬形成时期当晚于新莽时期。墓葬填土采集的碳十四标本,经中国社会科学院考古研究所碳十四实验室测定年代为距今

1988±43年。据此推测,墓葬时代当为东汉中期。

曲靖市麒麟区是历史上南中大姓最为活跃的地区,罗汉山 M11的发掘,为认识南中大姓形成的年代,活动的范围,提供了直接的证据。罗汉山古墓群,对研究东汉至唐代早期云南的社会、政治、经济、文化,尤其是南中大姓的活动情况具有重要的历史价值。

2013年 3月,国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

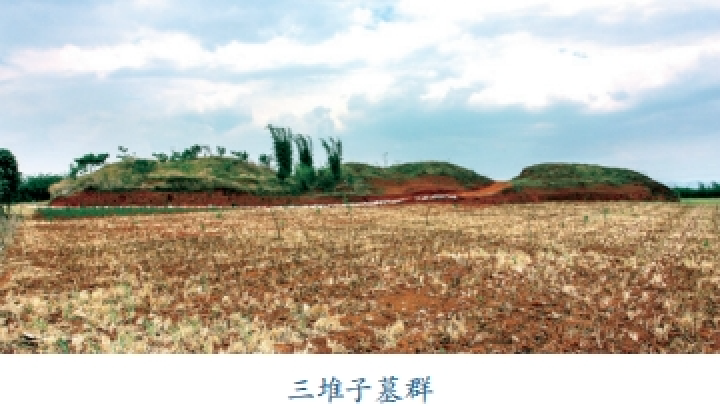

三堆子墓群

位于曲靖市麒麟区越州镇西关社区北关村民小组东北约 2000米处的耕地内(越州钢铁厂西北角)。三堆子墓群由3个相对独立又彼此相连的墓葬组成,由北向南依次编号为 1、2、3号梁堆墓,总面积 1262.3平方米。

1号梁堆墓位于墓群北部。封土呈椭圆形。最大处直径 23.6米、高约 3.3米,面积约 437平方米。2号梁堆墓位于墓群中部。封土呈椭圆形。最大处直径 23.2米、高约 3.5米,面积约 422平方米。3号梁堆墓,位于墓群南部。封土呈椭圆形。南北长 21.2米、东西宽 19.1米,面积约 403.3平方米。

三堆子梁堆墓群为 1982年第二次全国文物普查时发现。2012年 8月 16日,当地村民在 3 号梁堆墓东部取土时,发现部分沙石,撬开后,为一石砌墓室,随即向当地派出所报案。接报案后,曲靖市麒麟区文物管理所会同当地文化、公安部门对墓地现场进行勘察,并作封堵、回填处理。后经请示云南省文物局批准,2014年 11月 18日至 2015年 3月 21日,曲靖市文物管理所、曲靖市麒麟区文物管理所联合组队,对 3号梁堆墓进行抢救性清理。

通过清理,3号梁堆墓墓向约为东北—西南向,墓室为方形覆斗式石室结构,墓道开在西壁。墓室内顶部中央置阳刻彩绘十二瓣纹莲花封顶石。南北两内壁依稀可辨识绘有墨、朱2色绘制的摇钱树、房屋等图案。东内壁中偏上部有墨书墓志铭题记。题记呈上下两部分。上部分题记在同一水平线上从右至左由 7块打凿规整的黄砂石质石块直联横砌,每块石面长40~57厘米、高约 20厘米左右。文字书写仿汉简墨书于石面上,未镌刻。文字共计 91行(其中 4行无字),每行 2~12字不等。除第 6块石面题记为朱砂、松烟墨混合题写呈红、黑 2色文字外,其余均为松烟墨题写,呈黑色。题记书写均为直书左行。下部分题记位于上部分题记的第 4块石块底部偏下位置。题记仅题写年款,直书左行,共 6行,每行 4~6字不等,依稀可识文字为“爨治中以泰或(1行)廿一年五月廿(2行)六日丧亡(3行),以廿□□□(4行)□廿□□□(5行)□□赠送”(6行)。

因墓室内千百年来受雨水渗透、侵蚀,近半数文字均漫漶不清或剥蚀,较难识别。题记内容为对墓主爨氏的记事及铭 ,多以骈文形式记之,文辞风格与爨宝子碑同,墓主亦为爨氏,惟难以识别名者谁。墨书书体以楷书为主,兼有隶书韵味。墓室北壁发现 1幅彩画,疑似梅花。墓室空无,为早年被盗。

3号梁堆墓墓志铭题记书风介于隶楷之间,初识有汉简韵味,与已知的曲靖爨宝子碑和爨龙颜碑书体略近。从墓葬形制、规格、题记分析,可知墓主人为爨氏家族重要成员之一。从墓志铭题记落款“爨治中以泰或廿一年五月廿六日丧亡”字样分析,“泰或廿一年”疑当为北魏孝文帝“太和二十一年(497)”。此类梁堆墓出现墓志铭的墓葬在云南并不多见。

3号梁堆墓墓室中墓志铭题记的发现,可以说是继爨宝子碑、爨龙颜碑和成都爨守忠墓志之后的与爨有关的又一重大发现。墓葬发现地与爨宝子碑同属今天曲靖市麒麟区越州地, 汉晋时均为同乐县,可证明爨氏家族在魏晋时期是南中大姓,其族力影响更加明显。三堆子梁堆墓的抢救性清理,为进一步深入研究曲靖地方历史爨氏家族提供了重要证据。3号梁堆墓清理完毕后,当地文物部门随即对墓门进行原样封堵,重新回填并加固封土,并做原址保存。有关更多信息与资料,有待清理简报的发表和后续研究工作的跟进。

2005年6月,曲靖市麒麟区人民政府公布为第一批文物保护单位。2020年7月,曲靖市人民政府公布为第三批文物保护单位。

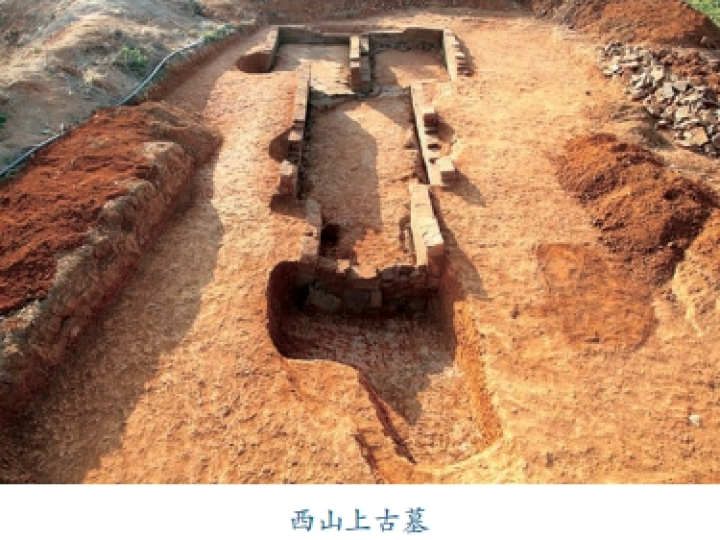

西山上古墓

位于陆良县马街镇薛官堡村西约1000米处。

墓为“甲”字形的砖室墓,坐西向东,由墓门、墓道、墓甬、前室、左室(北)和右室(南)等构成。墓葬东西长 11.8米、南北宽 4.2米、残深 1米。墓顶已被破坏。墓室墙体为单层砖砌筑,均为“工”字形错缝搭接砌法。右室(南)有完整铺地砖保存,为双层交错铺就。墓砖规格一般为 35厘米 ×22厘米 ×6厘米,其中朝向墓室内的一侧多施菱形等纹饰。墓壁下部与墓底交汇处斜向内凹形成凹槽状排水设施。

西山上古墓历史上曾遭多次盗掘和破坏,因此出土器物少且多残损,主要有陶容器、陶俑、陶模型器以及簧状金器、铜泡钉、水晶等。从墓葬形制、墓砖以及出土器物看,此墓年代大约在东汉中晚期。

西山上汉墓规模较大,形制特别,使用大型花纹砖砌筑而成。墓内出土的陶俑在云南地区同时期的墓葬中比较少见。从墓葬形制和随葬品看,墓葬等级较高,表明墓主人身份地位显赫,疑为汉、晋时期南中大姓中将军级别的官吏。在此墓东 1000米处的薛官堡村内现保存有全国重点文物保护单位爨龙颜碑,从两处文物所处同一地理区域推断,西山上汉墓比爨龙颜生活时代早 200年左右,墓主人很有可能是爨氏家族形成时期的重要成员之一,为进一步研究爨文化的发展源流提供了新的重要实物佐证。

2019年8月,陆良县人民政府公布为第四批县级文物保护单位。2020年7月,曲靖市人民政府公布为第三批文物保护单位。

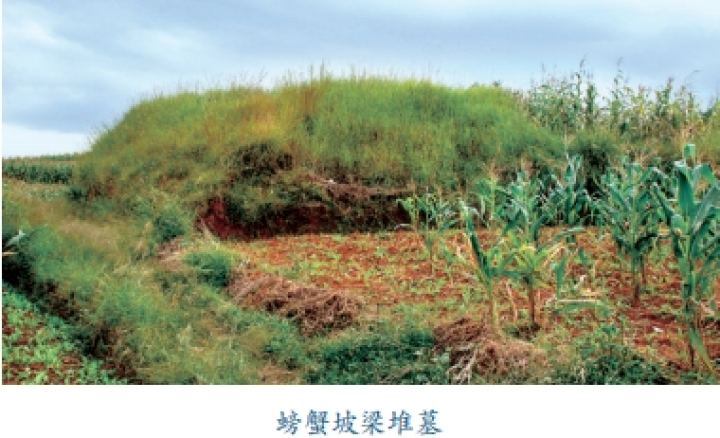

螃蟹坡梁堆墓

俗称大谷堆。位于宣威市丰华街道办事处螃蟹坡村西南约 200米的耕地中。

1983年宣威县文物普查时发现。由于封土高于地面,较为明显,多次被盗。2004年3月,曲靖市、宣威市文物管理所征得云南省文物局同意,对墓进行抢救性清理。

墓封土堆顶部平面呈椭圆形。南北长 11.5米、东西宽 9米、高 3.2米,面积约 103.5平方米。封土全部为黄褐色。经清理发现此墓未挖墓坑,直接在地表用石灰岩石板竖砌成 1长方形墓室,石板与石板间未使用黏合剂填缝。墓室长 3.34米、宽 2.04米、深 0.9米,墓向北偏东 10°。石板宽窄不一,厚薄不等,最大者 70×70厘米、厚度 2.8~4厘米,多数厚 3厘米。

墓室外部用红褐色黏土填筑,以支撑石板,并在墓室上口处用不规则块石平砌二层,压住墓室下部用石板镶砌部分,使之不易倒塌。墓室北壁为墓道,长 1.08米,顶部为券顶。墓道与墓室连接处宽 0.88米,墓道入口处宽 0.54米。墓室内用土填平后,铺一层石板为墓底。从墓室内散乱堆积的石板推测,墓下葬后在墓口曾加盖石板,之后堆封土,石材均为砂石。

由于多次被盗,随葬品均已无存,清理发掘中仅出土一些碎陶片。经整理修复后,为 2件陶罐。其中一件陶罐肩部有直行阴刻楷书“朱方”2字。在盗洞填土中采集到 1件残缺的铜手镯。根据墓葬形制、出土器物特征,与所见类似墓葬和随葬器物作比较,初步推断墓的时代应为东汉中晚期。

1986年 11月,宣威县人民政府公布为第一批文物保护单位。

石坝墓群

俗称大堆子,亦称梁堆墓。位于陆良县板桥镇石坝村委会蔡石坝村及郑石坝村之间。共有大型封土墓 5座。封土均为黄色黏土,夹杂少量沙土,土质细腻,有黏性。2009年 11月,陆良县第三次全国文物普查时,分别将墓葬依次编号为 1~5号梁堆墓。

1号梁堆墓,位于陆良县板桥镇石坝村委会蔡石坝村西偏南 800米黑土凹子处。墓为圆形土丘。封土直径21.1米、高 5米,占地面积 350.8平方米。墓堆表面为杂草,四周均种植桉树。

2、3号梁堆墓,位于陆良县板桥镇石坝村委会蔡石坝村西南 1000米处袁家坡。墓均呈圆形土丘,有封土。2座墓之间相距 3米。2号墓直径 11.8米、残高 5米,占地面积 110平方米。墓顶部封土层有被挖痕迹。封土为黄褐色黏性土,夹杂少量红色黏土。3号墓直径 12.3米、残高 5米,占地面积119平方米。墓封土顶部中央有盗洞 1个。洞深 10米、直径 1米。2座墓之间有现代墓 2座,正前方有现代墓 40余座。

4号梁堆墓,位于陆良县板桥镇石坝村委会蔡石坝村东南 1000米处的郭家坟。墓呈长方形,破坏严重。残长6.8米、宽 4.4米、高 1.2米,占地面积约 30平方米。2005年被当地村民蔡金生在墓的封土上建房(看管果树),致使封土堆大部分被取走。

5号梁堆墓,位于陆良县板桥镇石坝村委会郑石坝村南侧 200米红土堆。墓呈圆形土丘,有封土。直径 17.8米、封土残高 3~5米,占地面积 248.7平方米。墓葬封土表面杂草丛生,有梨树1棵,墓封土顶部中央有早期盗洞1个。洞深 2米、直径 2.5米。

石坝墓群对研究东汉至唐代初期南中大姓的历史渊源及墓葬形制具有重要的参考价值。

1986年 1月,陆良县人民政府公布为第一批文物保护单位。

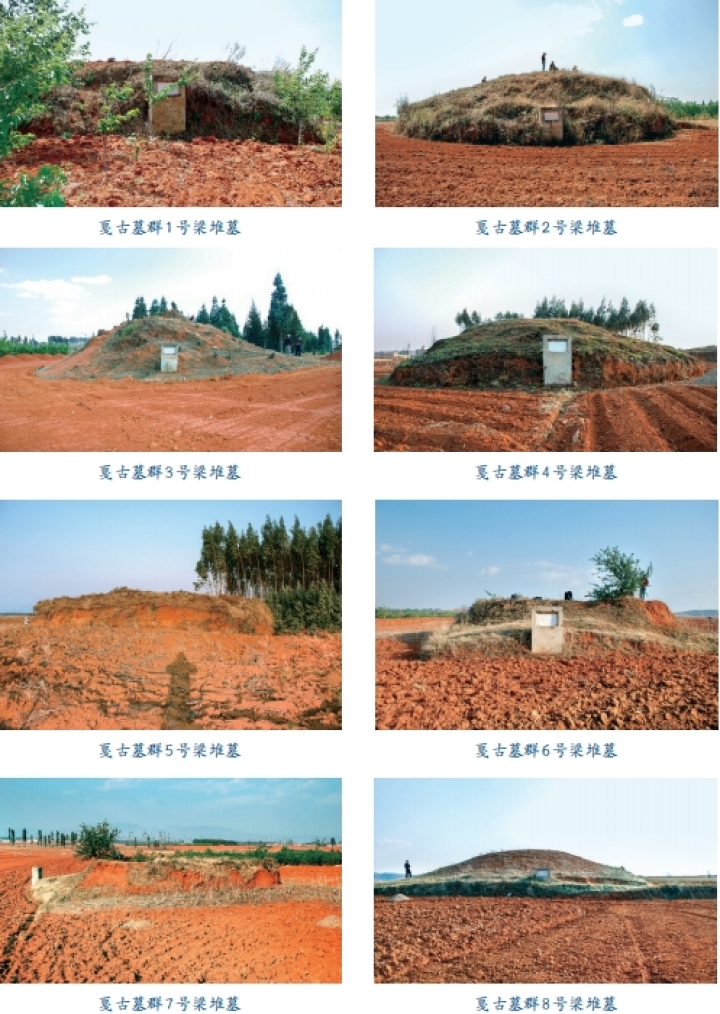

戛古墓群

俗称大堆子,亦称梁堆墓。位于陆良县大莫古镇戛古村东北面 800米处至西北 1000米处四周的耕地中。在方圆 0.15平方千米范围内共有大型封土墓 8座。2009年 5月,陆良县第三次全国文物普查时,分别将墓葬依次编号为 1~8号梁堆墓。

1、2号梁堆墓,位于陆良县大莫古镇戛古村委会戛古村东北面 800米处的丘陵缓坡耕地内。2座墓呈东西水平分布,间隔 28米。东侧为 1号梁堆墓,西侧为 2号梁堆墓。墓均呈圆形,有封土,土质细腻,为黄褐色黏土。1号梁堆墓直径 23.2米、残高 3.5米,占地面积 422.5平方米。历史上,此墓多次被盗。现墓葬顶部偏西处封土基本保留,其余大部被辟为耕地。

2号梁堆墓直径 26.7米、残高 5.7米,占地面积 563.8平方米。墓葬封土顶部被辟为耕地,较为平整。

3号梁堆墓,位于陆良县大莫古镇戛古村西北方 800米处的大坡地丘陵缓坡耕地内。墓呈东南—西北向,为圆形土丘,有大型封土。直径 23.9米、残高 8米,占地面积 447.6平方米。墓顶有早期盗洞。洞长 3.5米、宽 2.7米、深 2米。墓顶部及周围原为树林。2009年文物普查时树林已被正在此地兴建的奶牛养殖基地承包商砍伐殆尽,红褐色黏土裸露地表。保存状况较差。

4、5号梁堆墓,当地俗称双堆子。位于陆良县大莫古镇戛古村西北面 1000米处的丘陵缓坡耕地内,东距 3号梁堆墓 200米。2座墓间隔 25米。墓有封土均呈圆形,土质细腻,为黄褐色黏土。4号梁堆墓直径 18.5米、残高 4米,占地面积 268.9平方米。墓顶部有早期盗洞。洞长 3.5米、宽 1.5米、深 2米。现墓葬保存基本完好。5号梁堆墓直径 18.5米、残高 4米,占地面积 268.9平方米。

6号梁堆墓,位于陆良县大莫古镇戛古村委会关山里南侧 100米处。墓坐南向北,为圆形土丘,有封土,土质细腻,为红褐色黏土。直径37.3米、残高6米,占地面积1089.82平方米。墓葬保存状况一般。

7、8号梁堆墓,位于陆良县大莫古镇戛古村委会戛古村贾家松树南侧 800米。2座墓呈东西水平分布,间隔 26米。西侧为 7号梁堆墓,东侧为 8号梁堆墓。7号梁堆墓直径 20.7米、残高 4米,占地面积 339.6平方米。墓葬有封土,土质细腻,为黄褐色黏土。墓葬长期处于无人看管状态,保存较差。8号梁堆墓。直径 13.7米、残高 3米,占地面积 145.1平方米。墓葬有封土,土质细腻,为红褐色黏土。墓葬保存基本完好。

戛古墓群时代大致为东汉至唐代初期,对研究魏晋时期曲靖南中大姓的历史渊源及墓葬形制具有重要的参考价值。

1986年 1月,陆良县人民政府公布为第一批文物保护单位。

兴仁三堆子

位于陆良县小百户镇兴仁村委会三堆子村正南 200米处的耕地内。葬共有 3座,呈东南—西北向水平分布。

2009年 6月,陆良县第三次全国文物普查时,分别将墓葬依次编号为 1~3号梁堆墓。墓葬均为圆形土丘,有封土, 土质细腻,为红褐色黏土和白沙土。

墓葬周边及封土上均长满落叶乔木和灌木,杂草丛生。1号梁堆墓位于西北面,距离 2号梁堆墓 12米。直径 27.4米、残高 5.4米,占地面积 589.3平方米。2号梁堆墓位于墓地中央,距离3号梁堆墓仅6米。直径23.2米、残高3.7米,占地面积423平方米。3号梁堆墓位于东南面。直径 25.8米、残高 3.5米,占地面积 522平方米。

兴仁三堆子梁堆墓历史上被多次盗掘。1982年第二次全国文物普查时发现。梁堆墓为汉晋至唐代初期的南中大姓墓,对研究南中大姓的历史渊源及墓葬的形制具有重要的参考价值。

1986年 1月,陆良县人民政府公布为第一批文物保护单位。

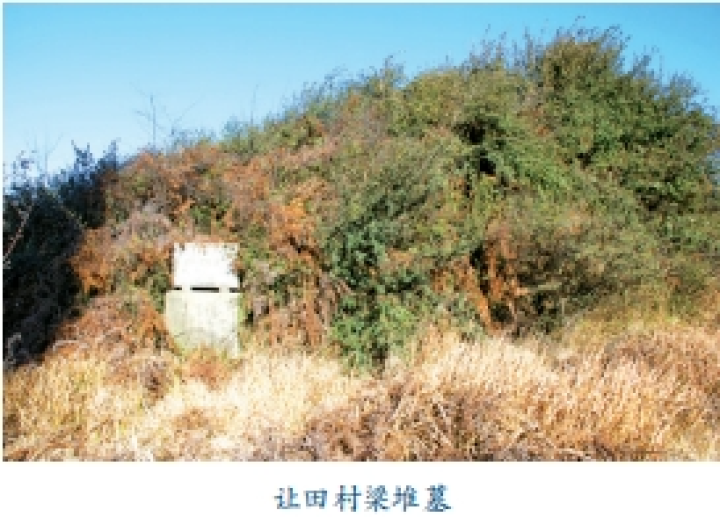

让田村储梁堆墓

俗称梁王堆、粮堆。位于曲靖市马龙区通泉街道让田社区让田居民小组北约 1000米处的缓坡地带。墓呈圆形,有封土,封土为黄褐色土夯筑垒积而成。直径 24.8米、残高 3米,占地面积 482.8平方米。1992年,墓北侧被盗挖高约 1.1米、宽约 0.6米的 1个盗孔。村民报案后,马龙县文化部门与公安部门对墓葬进行调查,文物工作人员进入墓室内清理,墓主人骨无存,随葬品被盗窃一空。

通过清理得知,墓葬由墓室和封土组成。墓室为覆斗形石室双室墓,独立丘状,无墓碑,四面墓壁均用加工打制成等高的长条形石灰岩青石砌置,石块与石块间无黏合剂。墓顶中央用镌刻成莲花状的正方形石灰岩青石封顶,墓室结构严密。墓顶夯土局部塌陷,整体保存较好,结构稳定。

据清雍正《马龙州志》记载:“梁王冢,在伯刻山下,近有掘之,得金银杂物。”由此可知, 此墓历史上多次被盗。2017年当地在建设龙翔中学时,此墓被纳入校园建设规划用地范围内, 墓葬现距龙翔中学围墙仅有 5米左右,距麒(麟)马(龙)大道机动车道 17.8米,距人行道边线 6.5米。

比较曲靖出土的梁堆墓形制、结构,可推知让田村梁堆墓年代大致为东汉至唐代初期。墓室造型紧凑、建筑石砌材料打凿规整,莲花纹封顶石图案精美,双室石室墓在曲靖同时期墓葬中尚属首次发现,对研究曲靖魏晋时期的历史具有重要价值。

1988年 7月,马龙县人民政府公布为第一批文物保护单位。

马场梁堆墓

位于曲靖市沾益区白水镇马场村委会驻地西 900米处十字路口西南侧的缓坡耕地内。墓葬呈椭圆形,有封土,土色为黄褐色黏土,土质板结。直径 17.2米、残高 3.7米,占地面积 211平方米。墓葬未发现被盗痕迹,现保存基本完好。

历史上,沾益属于南中大姓的势力范围,此墓对研究东汉至隋、唐时期曲靖及其周边区域的社会生活、丧葬习俗提供了重要的实物资料。

1999年 12月,沾益县人民政府公布为第一批文物保护单位。

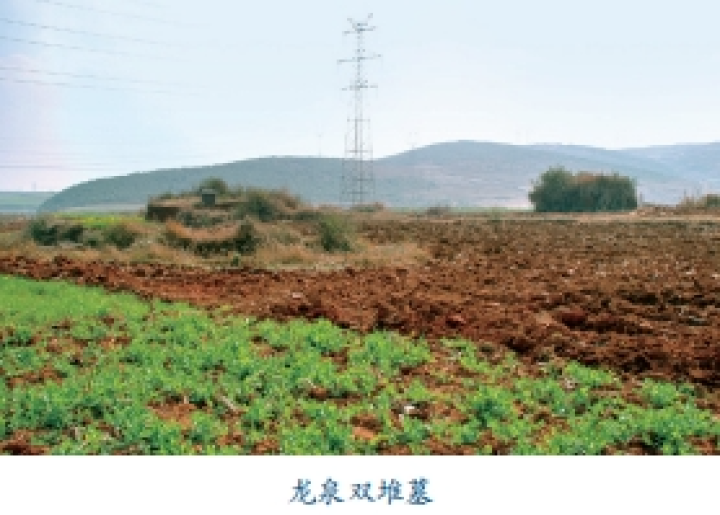

龙泉双堆墓

位于曲靖市沾益区龙华街道响水河村西 500米处的丘陵缓坡耕地内。龙泉双堆墓由西北向东南分别由2座大型封土墓组成。封土为红褐色黏土,夹杂少量黄沙土,土质细腻。1998年沾益县文物普查时,依次将墓葬编号为 1、2号墓。

1号墓,位于 2号墓西北约 9米处。墓葬呈不规则圆形,有封土。直径约13.2米、残高 1.4米,占地面积约 136.7平方米。此墓历史上曾多次遭破坏,最晚一次破坏时间为 1999年 2月上旬。经文物部门勘察,墓东北部受破面长 8.8米、纵深 6.2米、剖面高 1.7 米,受破坏面积约 55平方米。从当时的破坏现场可看见北侧细微局部墓室及部分陶片和残砖。因墓葬在耕地内,扰动较大,未能清楚观察到墓室内部结构。陶片为青灰略呈白色。残砖呈灰褐色,无纹饰。

2号墓,位于 1号墓东南面。墓葬呈椭圆形,有封土。直径约 10.8米、残高 1.3米,占地面积 103平方米。

龙泉双堆墓对研究东汉至唐代初期曲靖的社会形态及丧葬习俗发展变化提供了重要的实物资料。

1999年 12月,沾益县人民政府公布为第一批文物保护单位。

天生桥梁堆墓

又名石板井墓。位于曲靖市沾益区花山街道新排村社区石河村西320国道西北侧的丘陵缓坡耕地内。墓葬共有 3座。呈东西向分布。1998年沾益县开展文物普查时,分别编号为 1、2、3号梁堆墓。

1号梁堆墓,位于石河村西北约 500米处。墓呈圆形。直径 9.2米、残高 1.7米。此墓由于当地村民不断在封土上取土,造成严重破坏,1998年文物调查时,封土堆残存三分之一,局部镶墓石块已露出地面。1998年 11月 9~15日,曲靖市文物管理所、沾益县文物管理所联合对墓进行了抢救性清理。经清理发现,墓未挖墓穴,直接在地表用未经打凿的不规则石灰岩石块砌成一长方形墓坑。墓坑长 2.83 米、宽 0.8米、墓口至墓底深 0.6米。墓向为东西向。墓坑东端上部有长1.1米、宽0.8米、高0.7米的缺口, 为墓道(或墓门)。墓主下葬放入随葬品后,即在墓上堆土成大型封土堆。墓室内清理出土 2件陶器,一件为夹砂灰陶罐,另一件为夹砂白陶罐。白色陶器在曲靖属首次发现,在云南同类墓葬中也不多见。从墓室的形制和结构变化分析,此墓似应从大型竖穴土坑的形制逐渐演变而来。加之出土陶器综合分析,初步推断墓葬时代应晚于东汉中期。

2号梁堆墓,位于石河村西约 620米,原 320国道石板井段北 320米处的缓坡丘陵地带。墓呈圆形。直径 21.8米、封土残高 2.7米、周长 68.4米,面积 189平方米。1998年文物普查时发现此墓西北面封土底部有直径 0.6米、残长 3米左右的盗洞 1个。据走访调查得知,盗洞为 1994年被盗时留下。据此初步判断此墓历史上曾被反复盗窃。

3号梁堆墓,位于石河村西约 200米处的耕地内。墓大致呈圆形。直径 7.80米、残高 1.30 米左右。1999年修建宣(威)天(生桥)高等级公路时,墓葬被路基外侧(西侧)占压部分。

通过对天生桥 1号梁堆墓的清理和分析,可推断天生桥梁堆墓的年代为东汉至初唐。

1999年 12月,沾益县人民政府公布天生桥 2号梁堆墓为第一批文物保护单位。

崔家屯梁堆墓

位于曲靖市经济技术开发区翠峰街道高家屯社区崔家屯村东北约 1000 米处缓坡地带。

1982年第二次全国文物普查时发现。墓葬现存封土呈长方形。南北长 8.8米、东西宽 6.3米、高 2.4米,面积 56.1平方米。墓葬封土为黄褐色,土质细腻,较疏松。墓顶有被盗痕迹。

崔家屯墓葬在曲靖地区较为典型,西城街道是曲靖盆地三岔坝子梁堆墓分布较为集中的地区之一,在周围不到 2000米的范围内,就保存有 3座梁堆墓,处在同一地理单元,均为坝子中部的缓坡台地上。墓葬形成的具体时间较难判断。结合周边经过发掘的梁堆墓和有关史料记载分析,当为东汉后期至唐代初期。

1985年 5月,原县级曲靖市人民政府公布为第一批文物保护单位。

花红岩梁堆墓群

位于曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘村委会黄果咀村东南1500米处的红花岩和三宝街道何旗村委会大马场村西北 800米处堆子地交界的半山区丘陵缓坡地带。共有带封土的梁堆墓 8座,均呈东北—西南向分布。其中,黄果嘴村 4座,马场村堆子地 4座。因 8座墓同处于方圆 1.5平方千米的花红岩地理区域内,2008年 9月、2009年 11月,曲靖市麒麟区第三次全国文物普查时,将墓葬依次编号为黄果咀村 1~4号梁堆墓和马场村堆子地 1~4号梁堆墓。本志收录时,将两处合并共同命名为花红岩梁堆墓群。

花红岩梁堆墓群的 8座墓葬,历史上几乎全部被盗掘,或者被破坏。其中潇湘街道黄果咀村花红岩的 4座梁堆墓仅保存有封土堆,墓室、墓道也遭到不同程度的破坏。三宝街道马场村堆子地的 4座梁堆墓仅剩 2座保存较好,其余 2座被当地村民挖掉,仅见一些建造墓室的石材,被用作村民建盖房屋的基石。

黄果咀村 1号梁堆墓,位于黄果咀村东南 1312米,西南距 2号梁堆墓 472米。墓葬为东西走向,封土成椭圆形。南北长 22米、东西长 17.2米、残高 4.3米,占地面积 378平方米。墓顶有盗洞,最深处 2.3米、最宽处 4.7米。地下墓室情况不明。此墓封土为红褐色,土质细腻,较疏松,明显有人工筛选过的痕迹。封土在当地村民劳动生产过程中被部分挖取,墓破坏严重。

黄果咀村 2号梁堆墓,位于黄果咀村东南 1400米,西南距 3号梁堆墓约 245米。墓葬封土成圆锥形状,为红褐色,土质细腻,较疏松。东西长 18米、南北宽 17.3米、封土残高 5.37米,占地面积 311.4平方米。此墓墓道、墓室底部毁坏严重,墓室四壁保留相对完好。从残留的墓门测得墓向北偏东 15°,呈东西向。墓室为方形,四壁用五面修理平整的黄色砂页岩堆砌而成,每层之间的缝隙为0.1~0.3厘米,层与层之间,未见黏合剂。共计 10~12层不等,从第 3、4层起逐层内收,近顶部为 45厘米的方形封顶石。封顶石上刻有重瓣莲花图案,形如覆斗。墓室东壁留有高 1.7米、宽 1.16米的拱形墓门,与墓道相通。墓室底部是否有铺地砖情况不清。此墓历经多次被盗,2009年文物普查时,未发现任何随葬器物。

黄果咀村3号梁堆墓,位于黄果咀村东南 1452米,西南距 4号梁堆墓约 262米。墓葬封土成圆锥形状,为红褐色,土质细腻,较疏松。直径为 12.3米、残高 3.3米,占地面积 480平方米。

黄果咀村4号梁堆墓,位于黄果咀村东南 1610米。墓葬封土呈圆形,为红褐色,土质细腻,较疏松。直径约为13.2米、残高 4.3米,占地面积 550平方米。此墓历史上多次被盗,墓葬靠近乡村道路一侧盗洞明显,深度约 2米。

马场村堆子地1号梁堆墓,位于大马场村西北 1050米,西南距 2号梁堆墓 227米。封土呈圆形,土质疏松,为红壤土。直径 16米、残高 3米,占地面积 200.96平方米。墓葬顶部被辟为耕地。

马场村堆子地2号梁堆墓,位于大马场村西北 1100米,西南距 3号梁堆墓 224米。封土呈圆形,为红褐色,土质细腻,较疏松。直径 15米、残高 2.6米,占地面积 176平方米。封土上有云南松及杂草。此墓历史上多次被盗,墓顶部有盗掘痕迹,从墓道延伸至墓室内。2008年 9月,文物普查时,普查人员可从盗洞进入墓室。墓室呈方形,东西向,四壁用五面修理平整的黄色砂页岩堆砌而成,每层由底向上逐层内收,墓葬结构保存较完整。

马场村堆子地3号梁堆墓,位于大马场村西北 980米,西南距 4号梁堆墓 262米。墓葬已毁,仅留部分墓室建筑石质材料。

马场村堆子地4号梁堆墓,位于大马场村西北 945米,东南距 3号梁堆墓 262米。墓葬已毁,仅留部分墓室建筑石质材料。

花红岩梁堆墓群在 1982年第二次全国文物普查时就已发现。梁堆墓为汉晋至隋唐时期曲靖的南中大姓墓。此梁堆墓对研究南中大姓的历史渊源、墓葬形制,尤其是爨氏家族活动情况有一定的历史价值。

2005年 6月,曲靖市麒麟区人民政府公布为第一批文物保护单位。

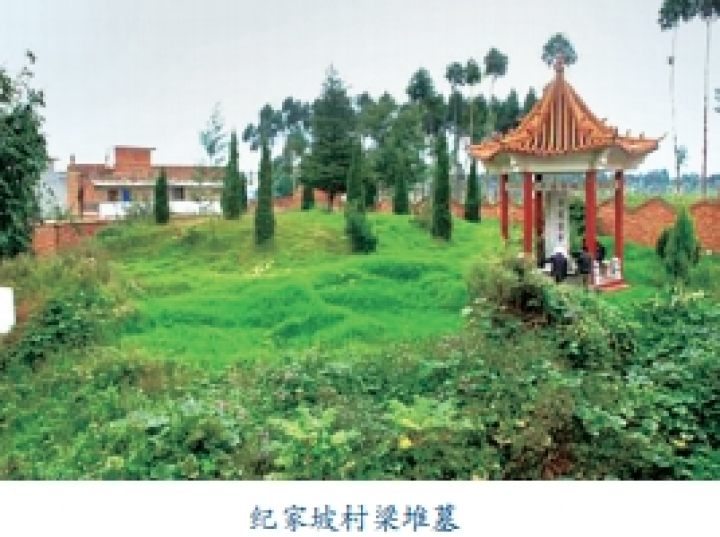

纪家坡村梁堆墓

位于陆良县中枢街道中纪村委会纪家坡村西北处。整个墓地近似方形,墓葬略呈圆形,有封土。直径 7.9米、残高2米,占地面积 48.9平方米。墓地所在位置为纪家坡村最高点。2001年村民捐款在墓地周边修建围墙及碑亭,明确保护范围,并在地表植树种草。碑亭为六角攒尖顶钢筋混凝土结构建筑,屋顶饰黄色琉璃瓦。保护标志碑为石灰岩灰白色长方形质地。纪家坡村梁堆墓现保存较好。

据考证,梁堆墓为汉、晋至隋、唐时期的南中大姓墓,对研究南中大姓的历史渊源及墓葬的形制具有重要的参考价值。

2013年 9月,陆良县人民政府公布为第三批文物保护单位。